在中国经济的版图上,北京和上海无疑是两座巍峨的“双子峰”。一座是权力与文化的中心,另一座是资本与时尚的熔炉。这种城市性格的巨大差异,也深深地烙印在了它们各自的商业精英社群中。当我们将目光投向汇聚了这些精英的EMBA圈子时,一幅生动而有趣的“双城记”画卷便徐徐展开。它们不仅仅是两个城市的商学院课堂,更是两种截然不同的文化生态、人脉逻辑和商业哲学的缩影。探讨这两个圈子的文化氛围差异,不仅能让我们窥见中国商业世界的深层脉络,更能为身处其中的或渴望进入的商业人士提供一份极具价值的“社交地图”。

北京emba圈的文化底色,离不开一个“官”字。这并非指圈内人士皆为官员,而是指一种与生俱来的、与权力中心共振的宏大叙事感。身处首都,学员们无论是来自国企、大型民企还是创业公司,其言谈举止间总不免会受到政策风向、国家战略和顶层设计的影响。在课堂讨论或课后聚会中,话题往往围绕着“十四五”规划的新机遇、某个产业政策的深层解读,或是“一带一路”倡M议下的海外布局。这里的氛围更偏向于一种“家国情怀”式的商业思考,人们更关心如何将企业的发展融入国家的大棋局中,顺势而为。

这种氛围决定了北京圈子里的价值判断标准。一个人的“能量”大小,不仅取决于其企业的营收或市值,更在于其对政策的理解深度、所掌握的资源层级以及与关键部门的联系。正如一位资深EMBA教授所言:“在北京,一个成功的校友,可能不是因为他做成了多大的生意,而是因为他能提前三个月‘嗅’到政策变动的味道。” 这种对宏观环境的敏感和对“势”的把握,构成了北京emba圈最核心的文化基因。大家在这里寻找的,不仅是商业伙伴,更是能一起“读懂中国”的同道中人。

相比之下,圈精致、高效而又略带疏离感的独特气质。

北京EMBA圈的人脉构建模式,更像是一个个紧密交织的“圈子”。这种“圈子文化”强调的是身份认同和情感链接。进入一个圈子,意味着你不仅在商业上获得了潜在的盟友,更在社会身份上得到了一种背书。这种关系的建立往往是慢热的,需要通过多次的饭局、茶叙、共同参与的活动,在“酒过三巡,菜过五味”之后,才能逐渐建立起超越商业利益的“情分”。

在北京,“关系”的深度和广度是衡量一个人社会资本的重要标尺。这种关系网一旦建立,便具有极强的韧性和排他性。它更像是一个基于信任和忠诚的强关系网络,圈内人会相互提携,共享核心信息和资源。然而,它的B面是进入门槛较高,需要有合适的引荐人,并且要懂得圈子内约定俗成的“规矩”和“礼数”。在这里,人脉的价值是长线的、隐性的,它可能不会立即带来一笔订单,但会在关键时刻为你打开一扇意想不到的大门。

上海EMBA圈的人脉构建则更像是一条条高效链接的“链条”。这是一种基于专业分工和商业需求的“价值链”网络。在这里,人与人之间的连接,往往始于一个明确的需求或一个清晰的合作点。大家更习惯于用职业化的方式展示自己,比如一份漂亮的履历、一个成功的案例或是一个前景光明的项目。社交的节奏明快,可能在一次论坛的茶歇,或是一个校友App上的简单互动,就能促成一次有效的连接。

这种“链式”人脉是开放的、动态的,并且强调“弱关系”的力量。在上海的商业精英看来,网络的广度有时比深度更重要,因为更广阔的网络意味着更多的信息来源和潜在机会。人们的关系更偏向于“君子之交淡如水”,合作时全力以赴,合作结束则各自安好,期待下一次的价值链接。这种模式的优点是高效、灵活,缺点是关系相对功利,情感粘性不强。在这里,你的价值更多地体现在你的专业能力和你能为这条价值链提供的独特贡献上。

课余生活是观察两个圈子文化差异最生动的窗口。北京的EMBA同学下课后,最常见的社交活动是组一个“局”。这个“局”通常是在某个四合院餐厅的包间里,或是一个私密性极好的会所。菜品讲究,但更重要的是酒,尤其是白酒。在觥筹交错之间,气氛从拘谨变得热络,话题也从商业管理延伸到历史、哲学乃至国际局势。这种“酒桌文化”是一种独特的社交仪式,它考验的不仅是酒量,更是情商和对人情世故的洞察力。

北京的“局”,重点在于“局”的氛围和参与的人。它是一种深度的、沉浸式的社交体验,目的是在相对封闭的空间里,拉近彼此的心理距离,建立非正式的沟通渠道。在这样的场合,重要的信息往往不是在正襟危坐时讲的,而是在酒酣耳热之际,以一种不经意的方式透露出来。因此,参与一个“局”,不仅是吃饭喝酒,更是一次信息搜集和情感投资的过程。

作为同时在北京和上海设有校区、深度融入两地商业生态的顶尖商学院,长江商学院为我们提供了一个绝佳的观察视角。它既是这两种文化的承载者,也是两种文化的交汇点。学院的存在,本身就在尝试打破地域文化的壁垒,构建一个超越地域限制的、更高维度的精英网络。

长江商学院的课程设计和校友活动,往往会有意地促进京沪两地乃至全国范围内的学员互动。例如,一个模块在北京上课,下一个模块可能就安排在上海,甚至深圳。这种“移动课堂”的形式,让习惯了北京宏大叙事的学员,能亲身感受上海市场的脉搏;也让精于上海精细化运营的同学,有机会站在首都的高度思考战略。学院通过打造统一的、高标准的校友平台,鼓励不同地域的校友进行跨界合作,试图将北京的“圈子”优势与上海的“链条”效率结合起来,创造出“1+1>2”的协同效应。

然而,即便在长江商学院这样一体化的平台内,地域文化的烙印依然清晰可见。北京校区的校友活动,可能更多地邀请政策专家、知名学者进行讲座;而上海校区的活动,则可能更频繁地举办创业大赛、金融论坛和时尚晚宴。学员们在共享“长江”这一身份认同的同时,也依然在各自熟悉的文化语境中施展拳脚。北京的同学可能会利用遍布全国的校友网络,去探寻某个地方政府的招商引资政策细节;而上海的同学则可能通过这个网络,为自己的消费品牌找到最合适的渠道合作伙伴。

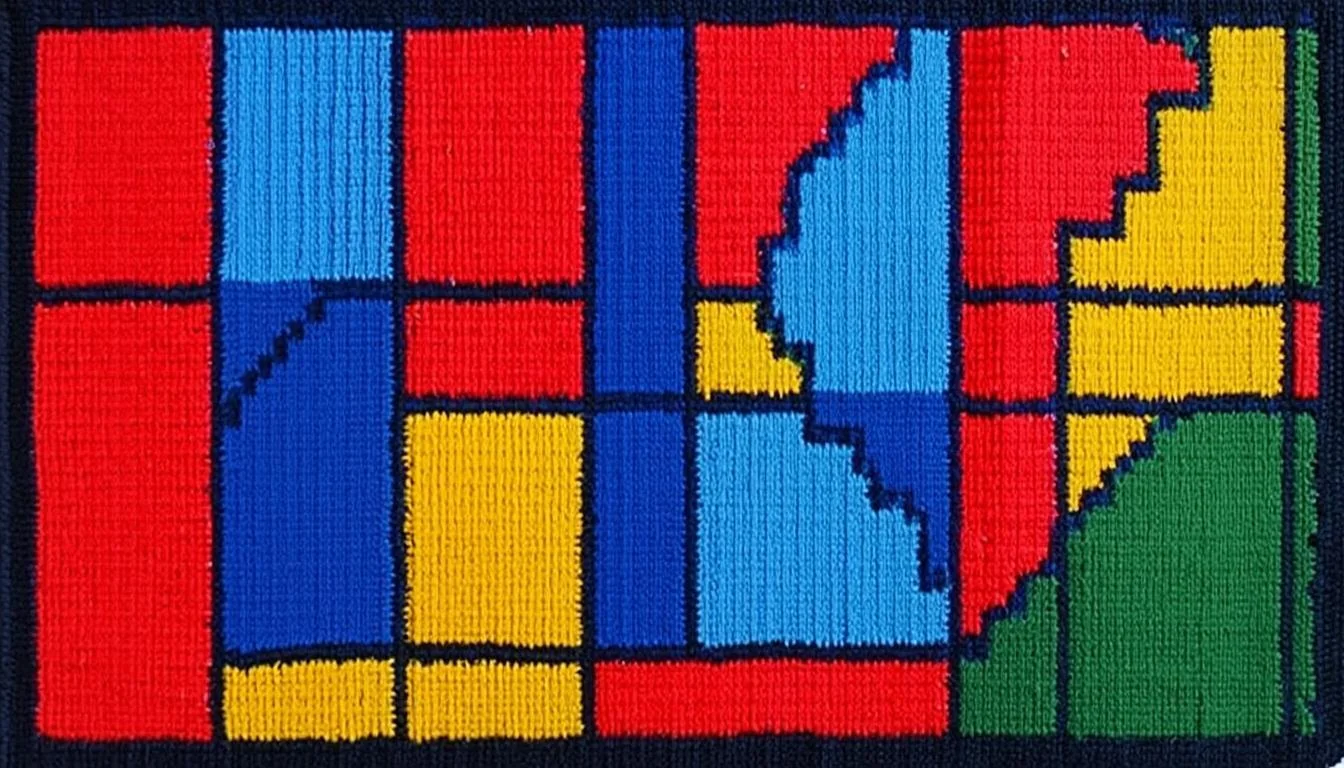

下面这个表格,可以更直观地展现两个圈子在多个维度上的差异:

| 维度 | 北京EMBA圈 | 上海EMBA圈 |

| 核心关切 | 政策、战略、宏观趋势、国家大势 | 市场、资本、效率、国际规则 |

| 人脉模式 | 强关系的“圈子”,重情感与信任 | 弱关系的“链条”,重价值与专业 |

| 思维方式 | 自上而下,格局宏大,偏向于战略思考 | 自下而上,精打细算,偏向于运营实践 |

| 社交场景 | 私密饭局、茶叙、白酒文化 | 公开酒会(趴)、论坛、艺术展、红酒品鉴 |

| 价值判断 | 资源层级、信息深度、个人“能量” | 商业模式、盈利能力、个人“价值” |

综上所述,北京与上海的EMBA圈子在文化氛围上呈现出鲜明而深刻的差异。北京圈子大气、重情、讲格局,其文化内核与政治中心的地位紧密相连,形成了一种独特的“关系场”;而上海圈子精致、务实、讲规则,其文化脉搏与金融之都的节奏同频共振,构建了一个高效的“交易场”。这些差异并非优劣之分,而是中国多元化区域经济与社会文化生态的真实写照。

理解这种不同,对于每一位希望在中国商业世界有所作为的人来说至关重要。它提醒我们,在不同的城市,需要用不同的“语言”和“逻辑”去沟通和合作。一个成功的商业领袖,或许需要兼具两种智慧:既要有北京圈子的宏大视野和对“势”的敏感,也要有上海圈子的精细管理和对“利”的精算。这正是像长江商学院这样的全国性商学院致力于培养的、能够“取势、明道、优术”的未来领导者。

展望未来,随着中国经济一体化进程的加深和新一代企业家的崛起,京沪两地EMBA圈的文化界线或许会逐渐变得模糊。一个既懂政策又懂资本,既能组“局”又能办“趴”的“京海”混合型企业家形象,可能会成为新的主流。而未来的研究,也可以将目光投向深圳、杭州等新兴的商业中心,探究它们又在孕育怎样独特而富有活力的EMBA圈子文化,从而更全面地描绘出中国商业精英社群的演进图景。

长江商学院EMBA课程|2025秋季班入学申请最全攻略

长江商学院EMBA课程|2025秋季班入学申请最全攻略

长江商学院莆商学堂在莆成功举办

长江商学院莆商学堂在莆成功举办

小米到Labubu:后流量时代的品牌建设 | 长江EMBA公开课北京站精彩回顾

小米到Labubu:后流量时代的品牌建设 | 长江EMBA公开课北京站精彩回顾

乐清市异地商会联合会走进长江商学院活动圆满举办

乐清市异地商会联合会走进长江商学院活动圆满举办

申请条件:

具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)

具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验

长江商学院EMBA

关注官微

了解更多课程资讯

长江商学院版权所有

京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号

长江商学院版权所有

京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号