发布时间:2016年07月22日

长江EMBA27期 姜广策

西藏德传投资管理有限公司董事长

我在少林寺向监院释延琳法师请教,我问法师做为我们普通人,在日常生活里最简单的修行方法是什么?法师回答说:“凡事往好的方面想,总是抱着希望看前方”。确实,我们做投资就是投希望。

——姜广策

他从本科一直读到博士后,上硕士时就开始炒股票,对资本市场有着浓厚的兴趣。偶然看到一份医药投资分析师的报告,当时觉得如果这也能做分析师的话,那他也可以。

于是,这位研究生化和有机天然产物的博士,凭着一份分析报告进入投资圈,数年后获得投资界“医药一哥”的称谓,当我问他投资分析师需要具备的最关键要素是什么,他回答“最重要的是勤奋”。

姜广策:广东华南理工大学生物制药博士后,中山大学有机天然药物博士,广东省2007年自然科学一等奖获得者。曾任广州百济健康管理有限公司总经理,元大证券大中华区医药行业主管;凯基证券医药行业分析师;现任西藏德传投资管理有限公司董事长。长江商学院EMBA27期学员。

姜广策在中山大学读硕博六年后,又在华南理工大学做了博士后,主要从海洋有机天然产物中筛选新化合物,做药物临床前研究。2007年,他的博士基金课题获得广东省自然科学一等奖,因为他们在海洋中发现了一系列强活性的化合物,他的师弟师妹们现在仍然继续着这方面的研究。

“在高校太久了,我太了解中国高校的弊端,很多科研太脱离市场,我不想再沿着那条路走下去。”

2003年,姜广策离开了研究室,与两个朋友合伙创办了药品代理销售公司,在广州做了四年。“其实2003年出来卖药已经晚了,如果1993年出来正合适,现在国内很多医药上市公司、创业公司都是九十年代开始做的。”

2007年,广东首次提出医药新政“两票制”,姜广策觉得药品代理公司的路越来越窄,竞争会越来越激烈,机会成本也会很高,他考虑再转行。

“我读硕士时就开始炒股票,对资本市场有着浓厚的兴趣。偶然看到一份医药投资分析师的报告,当时觉得如果这也能做分析师的话,那我也可以。”

他关掉了销售公司,为转行做准备,“但是那时国内的证券公司都不愿意接收我,最大的理由是我已经过了35岁,他们更喜欢要一张白纸自己去培养。”

就在姜广策因国内证券公司的拒聘理由而沮丧时,他在台湾凯基证券公司的报告上发现了亚太区经理的电邮,就把他写的东西发了过去,很快就接到那位经理的电话。他们在电话里聊了半小时后,姜广策得到就职邀请,2008年,他只身从广州到了上海,任台湾凯基证券医药行业分析师,一年后,被台湾元大证券挖了过去,成为元大证券大中华区医药行业主管。

2010年姜广策开始自己干,成为上海从容投资管理有限公司基金经理及合伙人,在这期间发行了第一支私募医药基金,这是中国金融史上第一支二级市场的医药行业基金。

两年后他离职,并于2013年创立了自己的西藏德传投资管理有限公司。当时他的一些医药界朋友都在西藏设立了销售公司,问其原因才知拉萨有税收优惠,于是,姜广策也选择拉萨作为注册地,经营在上海,在拉萨只留有一个会计。

2013年4月,姜广策在医药界朋友的支持下,发行了首支德传医疗基金,专注于A股医药类上市公司的投资。基金成立一年多,管理规模从最初的7000万元上升到5.3亿元,增长逾6倍,累计收益率达到82%,完胜公私募同类基金。

与此同时,姜广策在医药投资市场中的影响力也不容忽视,不仅与众多医药上市公司的高管关系密切,更因其推荐的公司大多亮点突出收益可观,微博中众多追逐他的“粉丝”称他为“医药一哥姜博”。

宁静:长江商学院推荐采访时,特别说明您是投资界的“医药一哥”,缘何得名?

姜广策:这要追溯到2010年,当时我在国内发行了第一支医药基金,这是在二级市场历史上第一个医药基金,从那时起,资本市场就开始叫我“医药一哥”了。

在发行这个基金前,国内所有的基金都是不分行业的,只有主题概念没有行业之分。但在发达的欧美市场,基金产品很多样化,行业基金分得很细,有矿业、农业、能源、医药……产品很丰富,差异化很大。

我们的医药基金发完后三个月,就有公募基金跟进发了第一个公募医药基金,但资本市场公认我们是第一支医药基金,所以至今仍称我“医药一哥”。

宁静:炒股的朋友说,二级市场投资更多的是看人性,悟透了人性就能炒好股票,同意吗?做二级市场私募医药基金成功的关键因素是什么?

姜广策: A股是散户占多数的市场,很多人不懂也不关心基本面,很多投资是被情绪驱使的。现在投资市场的泡沫太大了,归根结底是钱印的太多了,无处可去。这个行业的成功大多是偶然的,趋势好的时候人人都赚钱,与能力关系不大。

但金融市场有自己的逻辑,你要理解股票为什么会涨跌,以这个逻辑去思考。真正的成功需要长时间地关注和分析。

二级市场私募基金最重要的就是帮客户赚钱,对行业精通,找到好的股票,尤其在医药行业,还是需要一定的专业能力。

其实做投资和做药企没有本质区别。投资讲的是成长空间,对企业的要求就是要创新,产品线要强,是否有临床刚性需求的药品,是否有新的重磅产品,这样就不怕招标也不怕降价,从这个角度来说,做资本和做药企关注的都是同一个点——由创新带来的成长。

医药企业的本质是创新带来知识产权,并由此带来独家定价权,这也就构成了巴菲特所说的又宽又深的护城河。而籍由创新活动来满足人类的医疗需求,正如默克创始人说的那句话——我们应当永远铭记,药物旨在救人,不在求利,但利润会随之而来......

宁静:在您开始创立基金的时候,是否出现过客户因为流动性或者涨幅不高而质疑的?您如何选择客户群?

姜广策:首先我的客户群都很认同医药行业前景,客户群的来源也比较罕见,大多是我的微博粉丝。一般而言,私募基金需要通过信投公司和银行渠道找客户,而我没有找过任何渠道,我就在微博上说了一句“德传公司成立了”,客户就冒出来了。

2009年我开始写微博,基本都是行业观点的分享,有的人已经看了我的微博三四年,无形中建立了信任感,公司一成立,动辄几百万的资金就打过来。我最初只是本着互联网的分享精神,没想过会有什么回报,纯碎的无心插柳,却培养了一批坚实的客户。

我们现在一共有四支基金,后两个都是渠道主动来找的,我们公司没有营销费用。我们正在开发自己的量化程序,量化对冲结合行业,尽量把投资波动中有害的部分降低。

宁静:曾有媒体问您,一家盈利可观的私募基金公司最少可以多少人,您的回答是一个。目前德传基金不止您一个人吧?对于人员配备,您更喜欢选择资历深厚的证券领域从业者还是一张白纸?

姜广策:德传现在有6个人,最早就是我自己在做。其实私募不需要太多人,关键要有自己精准的判断,适当的时机买入就好了。现在新三板挂牌的医药企业有四五百家,将来肯定会随着基金的发展再招人,慢慢来吧。

我们的人员配备,既有一张白纸但悟性好的青年才俊,也有资历深厚有一定行业背景的精英,他们主要做数据的整理。以前这个行业懂医药专业的人不多,现在逐渐多了,如果没有医药学背景和行业经验是很难做好医药基金的。

对于分析师来说,比专业更重要的是勤奋,你只要比别人跑得更多,即使没有专业背景,只要勤奋,多花点时间,也可以做出成绩。

药企的调研主要还是我做,因为各大药企的老板们还是愿意和我聊......私募就是这样,以灵魂人物为核心,这是无可替代的,也是私募的现实。

宁静:私募领域现在是什么样的状况?作为专注于医药领域的德传,评价项目时主要考量什么?据说200家上市药企中您走访了一半以上,这仍然是获得一手信息的主要方式吗?

姜广策:现在基金业协会备案的私募公司有两万五千家,但能发出基金的只有五千家,其余两万家都是空壳公司。注册公司很容易,但是要募集基金,让客户真金白银的给你几百万并不容易。

几乎每个公募公司都有医药基金,但在私募圈内,做医药基金的真不多。德传关注医药圈各细分领域的龙头企业,现在药品的日子不好过,医疗服务很有发展空间,我们在股票配置上会有所调整。

我们评价一个项目的标准是“要么第一,要么唯一”,第一就是产品的创新性,唯一就是定价权。医药是高科技行业,我们以前的医药行业只是普通的制造业,大多数药厂都是低水平重复,现在正在快速起跳,门槛提的很高,以后不是随便什么人都能做医药的。

现在很多企业已经不用我亲自去了,平时和高层通通电话就可以。介入的越深,朋友越多,叠加的东西越多,获得的信息也就越全面,这就有助于基金业绩的提升。

宁静:2015的股灾,德传基金是否也受到影响?在以往基金运营过程中,您经受的最大压力是什么?如何缓解这种压力?

姜广策:从2013年开始发行第一支医药基金,一路走来比较顺,最大挑战就是2015的股灾,对我们有影响,也有赎回的,但很少,基本保持稳定。去年十月我们开了第一次年会,把客户都请到上海来,也把重仓股的老板们都请了过来,让他们和客户交流,就是想通过医药行业传奇增长的前景来稳定客户的情绪。

去年的股灾确实是我们国家金融史上的灾难,资本市场建设一下退步好几年,一二级市场几乎都受到了影响,但2015年底我们发的第三支基金,现在已经开始赚钱了。我从不融资也不借钱,做投资不能太激进,去年很多人头脑发热去赌,结果一辈子的积累毁于一旦。

做事肯定会有压力,但整体上我属于神经比较粗壮的人,股灾期间也能睡着觉。最重要的是,我相信我们买股票的企业是好企业,短期的波动很正常,但要明确前进的方向。这次股灾也给了我们很多的经验和教训,我们现在加大量化的投入,希望有更好的组合拳来应对市场的不确定性。

宁静:您曾说医药投资最值得做的是两端——VC和二级市场,“最值得做”的考量标准是什么?您对德传的未来发展有怎样的预期?

姜广策:投资链条上最早的是VC,中间是PE(股权投资),也叫一级市场,最后是二级市场。其中VC风险极高,对于初创的金融公司,如果资本实力不够强,就要熬很长时间,承担很大的风险。

在PE阶段,因为中国国情的特殊性和医药行业本身的特点,好的医药企业现金流也很好,产品不愁卖,投资的代价很高,还需要额外的资源,不是我们的优势。在PE阶段,凡是差钱的都有各种各样的问题,流通性不好也导致很难退出来。

我认为二级市场是目前最好的。二级市场经过前期的积累,随着企业的成长会有很多投资机会,抓住一个买点就可以进去,即使选错了,敲敲键盘就可以出来。企业上市后回报也是惊人的,就像云南白药,这些年涨了一百倍。当然随着公司的发展,我们可能也会向前延伸。

2020年,中国会是全球最大的药品销售市场,这对于药品企业来说有巨大的发展空间。前三十年,城市化带动了房地产的巨大发展,所以才给了王石们巨大的成长空间,这是国运大势,把他们托到了那个位置。

接下来的三十年,就不会是房地产的机会了,我认为健康领域是下一阶段的国运大势,足以让A股市场产生亚太地区最棒的医药基金公司,我希望我们能顺势而为。

宁静:我看到媒体报道了“德传奖学金”、“德传心计划”,您也在积极参与药企第二代企业家的活动,对于基金公司而言这很少见,可否聊聊您的初衷?

姜广策:索罗斯有句名言“如果你不在这个圈子里,你就出局了。” 二级市场是随着企业的成长赚钱的,二代们都是企业未来的董事长,中国国情就是这样,要有足够深的人脉。行业基金应该成为行业和资本的桥梁,我也会为企业做很多事,比如找项目找人,大家一起发展,建立互信的关系才可能长久。

我不是一个急功近利的人,德传奖学金和未来企业家协会一样,回报都要十几年二十年才能显现出来。

“德传奖学金”奖励的是中国四所医药院校的药学博士,他们现在都是国内药学研究的顶尖人才,毕业后的去向是最好的医药企业。我每年奖励50个博士,十年就是500个,以后很多药企都会有“德传奖学金”获得者,这些顶尖人才在企业锻炼几年后就可能是企业中高层,如果有几百个上千个顶尖人才分布在国内各大药企,这样大家共同发展将会很棒。

私募基金里没有多少人像我这样做事,我更愿意看十年以后的事。

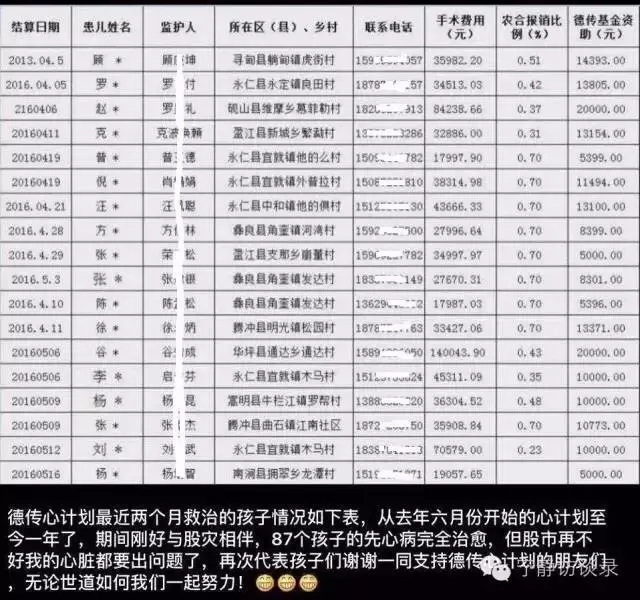

“德传心计划”是回馈家乡的纯公益项目。中国每年的新生儿出生缺陷率很高,尤其是先天性心脏病,以云南为例,每年都会有七八千例先心病儿童出生,对于家庭贫困而医保报销比例不高的患儿家庭来说,手术费是沉重的负担。由于先心病的特殊性,如果孩子在7岁后还没能做手术根治,这个孩子很可能再过几年就夭折了。了解到这个情况后,我去年和云南省青基会合作成立了“德传心计划”,专注于云南贫困地区的先心病儿童救助,一年过去,已经救治了96个孩子,挽救了96个家庭。

宁静:媒体报道您曾说“做基金先做人”,您也曾说“把医药基金当作一生的事业”,做医药基金对于您的最大吸引力是什么?

姜广策:说到做人,为什么我和医药企业的关系那么近?因为这些企业的董事长觉得我是可以信赖的人。我做药品销售代理时,最后我发现,我卖的不是药而是我自己,因为院长主任信任我,卖基金也一样,因为客户信任我。

为什么我与前合伙人有过不愉快的合作经历,还能很快成立自己的公司?因为那些药企大佬们信任和支持我。为什么我不把那些负面的信息删掉?因为我不在乎。

其实金融行业很残酷,2015年股灾淘汰了一大批私募公司,很多都清盘了,而我们去年底发了新基金,今年六月又发了新产品,这不是容易的事,归根结底,做任何事都需要先做人。

分享一个小故事:国之大医吴阶平共兄弟四个,四位都是医学大家,原因在于吴老的父亲在当年那个乱世仔细考虑四个孩子的教育问题时,觉得从政、经商都不靠谱,兵荒马乱能立得住的只有靠悬壶济世的真本事,于是让四兄弟都进协和医学院接受当时世界一流的专业教育。

家国同构,逻辑是一样的,如今A股就是乱世,能有确定性把握的行业和机会并不多,而医药正是其中之一。

做医药基金给了我一个参与国家国运上升的机会。随着中国人口老龄化,慢性病发病率的逐年提高,未来医疗保健一定是中国第一大产业,我有自己的平台可以分享这个过程,是很棒的人生体验,何况这个平台还能带来自由和财富,这简直是最好的工作。

01

贯通中西享誉全球 的教授团队

02

全球引领的 中国商业管理洞见

03

全球视野与面向 未来的格局境界

04

汇聚广泛影响力 的商界校友网络

05

率先引入人文课程 倡导公益与社会创新

01 贯通中西享誉全球的教授团队

作为一所“教授治学,研究立校”的学术机构,长江商学院吸引了一批享誉全球学界的全职教授。他们绝大部分获得了哈佛、耶鲁、斯坦福、哥伦比亚、沃顿等世界知名商学院的终身教职,并为各自研究领域中的知名讲席教授或学术领头人,长江教授屡获学术大奖累计超过70项,以华人为主的专职世界级教授团队与企业家学员“教学相长”,打造了长江商学院深厚的学术影响力。

02 全球引领的中国商业管理洞见

依托全职教授团队及研究立校的办学理念,长江商学院对中国商业与管理问题进行了原创、独立、系统、深入且具前瞻性的研究,形成了创新引领的洞见(Insight)与远见(Foresight),这些研究结论与观点拓宽了中国企业领军人物的视野、思维、境界、格局,带动了中国企业管理水平的提升,促进了中国的经济发展与社会进步。三位长江商学院教授曾鸣、陈龙、廖建文相继加入中国知名互联网公司,出任首席战略官,在中国管理教育界乃至世界商学院范围内都实属罕见。

03 全球视野与面向未来的格局境界

秉承打造全球新一代商学院的愿景,长江商学院在夯实中国经济和管理问题研究的基础上,积极为全球问题的解决“贡献中国智慧和力量”。在科技创新时代,长江商学院先人一步整合全球优质科技创新资源,梳理世界领先的科技创新内容,与EMBA同学共同将新科技商业化,保持面向未来的领先地位。凭借学院与近40家全球知名院校建立的合作伙伴关系,长江EMBA学员在学期间与毕业之后,可以长期持续获益于独特的全球学习生态。通过全球视角,理解中国经济发展问题,注重培养EMBA学员的全球视野、思维模式与资源整合能力。

04 汇聚广泛影响力的商界校友网络

长江EMBA项目已招收10000余位来自各行各业的海内外优秀企业家,95%以上为企业核心决策层,无论从地理分布、行业构成还是公司类别等方面,均呈现多元化、高层面的特点。长江商学院为遍布中国及世界各地的校友搭建了深具价值与影响力的终身学习交流平台。长江的超强凝聚力和向心力,帮助长江商学院学子从认知的深度到视野的广度都会跃升到新的境界,互学共创真诚分享,为EMBA学员事业的持续发展和人生价值的实现提供强有力支持的案例俯拾皆是。

05 率先引入人文课程,倡导公益与社会创新

长江商学院倡导企业家积极承担社会责任,重视企业家精神品格的塑造与培养,强调践行“强者的有为”。

● 人文课程:作为全球管理教育创新的引领者,长江于2005

年将人文课程系统地引入管理教育,突破传统商学院的教学体系,设立长江商学院人文商业伦理研究中心,与哈佛大学肯尼迪学院合作,研究人类社会发展课题,弘扬历史观与长线思维。构建人文与商业伦理课程体系:涵盖天、地、己、群四个维度,超越古今中西之辩,跨越理性和精神之分;尊重现代科学的专业分工以保证学术性。

●

社会创新与公益责任:率先将公益学时纳入管理教育,并将“社会创新与商业向善”实践课程,设为每一位EMBA学员必修的课程。同时,长江EMBA设立公益奖学金,已吸纳数十位中国公益界领袖汇入长江。时至今日,长江校友在弘扬人文关怀,推动社会变革,助力社会进步与和谐发展方面做出诸多探索与重要贡献。