特朗普成功当选,英国脱欧公投取胜,“后真相”一词以超高使用频率被《牛津词典》冠以“2016年度英文词汇”之首,并自此频繁见诸于各大媒体与学术讨论。“后真相”揭示了这样一种现象,即在形塑公共舆论的过程中,诉诸情感与个人理念可能比客观事实更加有效。尽管黑泽明早在1950年的《罗生门》内即阐释了这一特征,而半个多世纪之后,以facebook为代表的社交网络占据了信息分发的绝对主导地位,部落形态的舆论结构,愈发凸显,且影响力深远。

虚假新闻肆意正是“后真相”现象的一个缩影,它们共同折射出人类认知能力的局限与共识机制的脆弱;尤其面对日益精进的技术发展,我们如何保持独立思考?如何坚守理性决策?挑战愈发严苛。

希望本文探讨的问题与思考角度,启发大家检视自己探寻真理的钥匙,并对相关从业者研判趋势提供参考。

人类大脑被两大思维体系主导

Daniel Kahneman和Amos Tversky的研究结果发现,我们的大脑行为反应模式大致分为两种:感性模式和理性模式。感性模式通常是快速的、不费脑力的,多依赖情感来进行决策判断;理性模式则是大脑有意识地进行一种严谨的,需要投入更多脑力的思考模式。

感性模式通常是为了获得情感满足。在感性模式下,我们臣服于某种信念大多是因为它可以减少焦虑(降低不确定性),从而获得心理舒适。最典型的例子是宗教,信徒通过对宗教的虔诚信仰,内心的痛苦、焦虑得到了极大舒缓。而人类大脑在思考时常常偏好走捷径,默认以最简化的方式处理问题,心理学家把懒惰的大脑称之为“认知吝啬鬼”。

理性思辨则让我们客观地理解世界,并据此获得可靠的结果。例如,当我们选择信赖某种药物与否,最核心的判断标准是它对特定疾病的治愈率到底是多少。而这种对客观结果的稳定预期,正是我们坚守理性最重要的收益。

感性系统非常普遍

人类生活的世界充满不确定,不确定往往引发焦虑。其中,以与死亡相关的苦难,最为影响广泛而深刻。纵观各大宗教,无一例外地将生死观作为教义的核心。例如,西方的同源宗教犹太教、基督教和伊斯兰教将幸福的来世作为万能的神给予信众遵循教义、教仪的允诺;东方的印度教与佛教则推崇通过虔信与苦行获得自我解脱,超脱生死。尽管身处科学极其发达的今天,宗教的号召力依然强大(2015年皮尤研究中心调查显示全球宗教人口约61亿,年均增速约1.2%),正是在于其巨大的情感实用性(降低焦虑,获得内心舒适)。至于不同宗教的信众多寡则主要由其具体的规则不同而定。比如最早的一神教犹太教,因其为排他性民族宗教,至今规模未超过1000万人。而基督教与伊斯兰教则是开放宗教,并鼓励信徒传教以吸纳更多信众。二者目前在全球范围内的信徒数量高居一二(2015年皮尤研究中心调查显示基督教和伊斯兰教信徒分别占全球总人口的31.2%和24.1%),且扩张仍在继续。而佛教受众远少于基督教与伊斯兰教,主要在于其被认为是无神教,即强调修行以获顿悟,进而实现自我救赎,这无疑对个体要求过高,以至困难重重。

当寻求情感治愈成为迫切需求时,理性思辨只能退居二线。即便情绪应激源缺位,感性思维仍然很容易主导我们的决策判断。如前所述,大脑的认知资源有限,感性思维模式耗费的脑力相对更少。已有研究表明,对假新闻的易感性主要由人的惰性思维导致,高认知能力者能更好地甄别真假信息(Pennycook & Rand,2018)。当出现新的证据表明初始信息不正确时,低认知能力者更难改变由错误初始信息所形成的固有态度(Roets, 2017)。

腾讯较真平台2017年4月发布的《谣言易感人群分析报告》显示, 易感人群集中于两大类特征范畴:教育程度低(缺乏理性思维训练)及大脑功能不健全或退化(比如未成年人及老年人)。而易感人群恰恰是假新闻扩散的主要节点。对这些节点的识别与信息筛选将是控制假新闻传播的最有效方式。

科学理性则十分困难

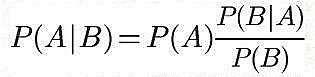

理性的本质到底是什么?其实正是概率推理逻辑。在理想状态下,信息充分,客观概率(古典概率)得以被计算。但有限信息才是现实生活中的决策常态。而贝叶斯定理恰恰在告诉我们,面对有限信息,如何实施理性:即在先验概率的估计上,不断通过新数据(信息)来修正结果。

它的数学表达如上,可简述为:后验概率(新信息B出现后A发生的概率)=先验概率(A发生的概率)×可能性函数。先验概率是根据已有的知识和经验得出的概率分布,可以认为是主观判断,或者没有约束条件下,发生某件事的概率。可能性函数则是调整因子,即由新增信息B带来的调整,以使先验概率更接近客观概率(真实概率)。换言之,当新信息B出现,A事件的概率被重评,并由此得到二者相关程度的测度(进而为B导致A-因果关系,提供参考)。

当然,稍加思考便会发现,上述理性方式依然过于理想:1)、我们得到先验概率的过程太粗糙;2)、我们能够接触到的用于修正结果的新数据太有限;3)、即使数据充分,我们也很可能不具备运算能力或者无知算法。单因子条件下对可能性函数的运算是简单的,但当信息复杂多维时,计算难度可想而知。

但是理性思维本来就异常困难。回想人类漫长的蒙昧时期(贝叶斯定理问世于18世纪),类似祭天求雨的荒谬归因,绵延近千年。虽然古希腊的思辨哲学被普遍作为科学理性的启蒙,而真正推动现代科学发展的标志性事件是:1)、古腾堡在欧洲发明活字印刷术,自此印刷品成本骤降,产出速度大幅提升,印刷品数量陡增(数据大幅增加-信息技术发展的远古版本);2)、弗兰西斯▪培根建立科学实验方法论,明确提出“科学研究应首先从适当类编过的经验出发,由此抽获原理,再经由带有目的性的创造(实验)验证或者修正”(算法确立)。这些事实都一再重申着理性思维的严苛条件,即只有足够的数据与合理的算法(以及充分的算力),才可能实现。

既然个体兼具数据、算法、算力,如此困难,借助外部参照物便成为理性决策的次优选择。尤其在自己不擅长甚至陌生的领域,借力更加重要(当然前提是我们明确自己的“知之”与“不知”)。外部参照物主要分两类,一类是权威,以知识密集型的科研工作者为典型代表。比如针对转基因食品是否有害这一问题,大部分人选择相信领域内科学家的判断;另一类则是其他人的数量,即A相信某件事与否取决于相信该事件的人数多寡。比如,羊群行为通常是基于信息瀑布的理性决策产物。

但是,权威就一定科学?其他人的判断就一定理性?

外部参照物也可能偏离理性

共识产生的方式有两种:一种是中心化的方式,依靠精英阶层/权威间的辩论形成结论;另一种是去中心化的方式,即通过全体公众透明讨论、民主投票形成共识。

传统媒体和学术期刊是典型的中心化共识的产物。以美国为例,以纽约时报为代表的传统媒体向来坚持精英管理,编营分离;且不同传统媒体主张各异,形成较为充分的对话与讨论环境,由此达成较为广泛的群体共识;学术期刊则是科学界达成共识的重要媒介,文章的发表依赖于同行评议制度,即由相关领域的专家共同评判研究成果的质量。

但近年来,小保方晴子、韩春雨等学术丑闻频发,意味着权威同样存在问题。2016年5月,《自然》杂志的一份专题报告指出当前实验科学的重复性危机十分严重(参与在线问卷调查的研究人员中有90%认为实验研究存在可重复性危机,其中52%认为实验研究的可重复性危机十分显著)。对实验科学而言,可重复是最基本的原则。研究结果的低重现率意味着研究本身的可靠性及预测率都大打折扣,学术共识已在偏离理性。

报告内同时列示了造成可重复危机的原因主要包括偏好性论据、发表压力等。这些现象其实在说明,在中心化的共识系统下,共识拥趸往往代表着巨大的利益,由此将大大削弱他们挑战既有共识的动力,甚至放任确认性偏见在研究过程中的角色;而其他成员又容易受到前述利益的诱惑,而放弃批判性研究的立场,甚至转而通过跟风研究实现站队,以期分得既有利益的一杯羹。

更糟糕的是,权威共识系统之间的制衡正在减弱。传统媒体时代,精英媒体对学术权威、政界权威施予压力,即便存在利益博弈,也能通过权威间的相互制衡,最终形成偏离理性较小的共识结果。然而,互联网彻底打破了旧有的共识形成范式。社交网络可以让权威高效的直接接触大众,进而驯养粉丝,而粉丝数量代表着庞大的利益,进一步巩固着意见领袖与粉丝的关系。当权威可直接由“粉丝供养”,舆论结构严重部落化,“部落”间的沟通愈发艰难,而权威系统间的对话似乎也不再必要,原有的制衡关系被打破。

纵观全球主流社交媒体,广告无一例外是其收入的最重要来源。近五年,Facebook的广告收入占其总营收的90%以上,Twitter该比例为80%。新浪微博及门户的广告收入是新浪整体收入的最主要来源。广告收入也已成为腾讯营收的第二架马车,近三年年均增幅达50%。广告能力与粉丝数量、质量直接相关。无论在中国还是美国,社交平台账号的粉丝数越多,其发布广告软文的价格也就越高;粉丝互动越活跃,广告价格越高。

再说另一种外部参照:其他人的数量,即A相信某件事与否取决于相信该事件的人数多寡。在个体信息有限的情境下,序贯决策的后序者通过前序者行为(新数据)来修正先验结论,其实是一种理性过程。但问题是,它的假设太过严苛,即前序决策者均为理性,于是使得真实结果往往与理性相悖;更有甚者,一旦发现这一结果有利可图,便会刻意操纵前序决策者数量以得到期望的跟随效果(比如雇佣排队),致使整体效用进一步脱离理性。互联网便熟稔此规则,通过利用虚假账号营造虚高网络流量来进行套利。平台雇佣大量真人或机器制造点赞、转发等互动行为,使该信息在传播中获得更大分发权重的同时,让后续信息接收者更容易相信该事件。

而且水军现象在全球互联网领域都非常普遍。微博上明星账号的真实粉丝数占比关注总数大概是30%-40%。据艾媒咨询调查显示,2017年微信上80%左右的自媒体存在刷量行为,且刷量数据是真实数据的近4倍;两组数据较之2016年,均在恶化。Twitter Audit表示Trump的twitter粉丝中59%为虚假账户;据《华盛顿邮报》报道,Twitter 2018年5、6月清理的可疑帐号数量超过7000万个。Facebook则在2017年报里披露虚假账户约占MAU(20亿)的3%-4%,约6400万~8500万。Facebook首席运营官 Sheryl Sandberg表示2017年10月到2018年3月期间,Facebook已经删除13亿虚假账户,但虚假账号的增长速度仍快于官方删除速度。

更令人担忧的是,平台对水军现象甚至问题信息排查,都缺乏足够的动力。网络炒作的获利者包括自媒体(及其背后的金主)及网络媒体平台。前者通常通过生产内容为后者巩固或增加流量,后者通过广告主资源为前者带来收入。换言之,二者的商业模式都严重依赖流量。于是,前述监督行为往往仅为满足基本的监管要求而已,过分监督将损害其立命之本。所以,当前的网络环境,依靠竞争将很难抑制虚假信息(甚至会加剧虚假信息、低俗内容的传播),更可行的方式:一是政府加大监管,增加造假成本,尤其应针对恶性网络炒作行为进行严惩;同时鼓励权威以更开放的模式建立共识。精英阶层应保持更加开放的精神,充分的沟通、辩论,秉持科学的方法论,警惕被利益捆绑。

无论“后真相时代”还是虚假信息泛滥,这些现象都在警示我们理性决策困难重重,尤其面对愈发迅速的智能技术演进,保持独立思考更应是精英阶层最基本的勤勉。重续以下要点以作结:

人要做到科学、理性很不容易;感性是普遍的,理性是有限的;但是社会必须做到理性,才能保证良性的发展结果。

社会理性依赖权威之间的辩论来产生衡量对错的标准。

传统媒体、学术期刊是维持权威间公平公开辩论的平台。

互联网改变了权威的生存方式,可以直接由粉丝供养。权威失去了制衡,可以肆无忌惮地让利益最大化。算法使易感人群直接参与假新闻的传播扩大。

杜绝互联网虚假内容的几种方式: a)行业竞争(目前阶段效果较弱);b)政府监管,增加造假成本;c)权威共识在更开放的模式下建立(核心手段)。

致谢

黄晴宇为长江投研中心TMT方向研究员,本主题主要负责媒体行业研究及科学起源研究;马国凤为长江投研中心TMT方向研究员,本主题主要负责大脑认知模式研究及宗教起源研究。同时,感谢研究过程中周晓畅、杨谠峰、李雨佳、狄瑞、杨思思、李子妍给予的智力支持。

References

[1] Baker, M. (2016). Is there a reproducibility crisis? A Nature survey lifts the lid on how researchers view the'crisis rocking science and what they think will help. Nature, 533(7604), 452-455.

[2] Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of political Economy, 100(5), 992-1026.

[3] Pennycook, G., & Rand, D. G. (2018). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition.

[4] Roets, A. (2017). ‘Fake news’: Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions. Intelligence, 65, 107-110.

文章来源:《财新网》