文/李伟

今天笔者要谈一个关于中国经济的重要话题,其既关系到中国经济能否顺利转型,也关系到中国是否可以跨越“中等收入陷阱”。

在文章展开之前,笔者需要简单解释一下“未富先贵”的含义。“未富”的意思就是中国的人均收入还处于较低的水平,人民生活水平未达到发达经济体富裕的程度,“先贵”的含义就是中国的许多生产要素成本快速上升,已经开始损害中国在全球产业链中的地位,并加速降低企业在实体经济中投资和创造就业机会的动力。在进一步论述开始之前,我们先来看几张图片。

先来解释一下图中的一些技术问题。这些图片中的数据来自长江商学院的田野调查,其程序就是长江商学院的研究人员每月在长江商学院的校友企业中发放关于企业经营预期的问卷。问卷中的问题绝大部分都在询问企业家对未来半年某项经济指标的预期,例如询问样本企业对未来半年的企业用工成本(与去年同期相比)持什么看法。50是分水岭,50以上代表增加或更高,50以下代表下降或更低。

从图表1中可以看到,在我们将近5年的调查中,无论是用工成本,还是总成本,始终在高速增长。从图表 2中可以看到,价格方面的指数相对比较低迷,尤其是中间品价格前瞻指数,长期处于远低于50的水平上:企业在成本持续高速增加中,没有或难以用提价的方式将成本端的压力转嫁给下游企业或消费者。为什么会出现这样的局面呢?

产能过剩的背后

时下经济界有一个非常热门的话题,就是产能过剩。去年底的中央经济会议强调,“在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。在《人民日报》今年5月的文章《开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济》中有6次提到了产能过剩,这6次相关的内容要么是在描述产能过剩,要么是在表达消除产能过剩的意愿。由此可见,最高决策层对这个问题是相当重视,甚至将其看作是经济结构调整的首要问题。

笔者换一个角度来阐述产能过剩的问题。首先,为什么会有产能过剩?从经济学的基本原理出发,在有效市场中各行业商品供给和需求的均衡是依靠市场价格来调节的:当需求不变,供给增多的时候,市场价格就会下降,这时候供给侧会因为价格下降而减少产量,同时需求侧也会因为价格下降而增加购买量,直到市场达到新的均衡;反过来亦然,当供给不变,需求增多的时候,市场价格会上升,这时候供给侧会因为价格上升而增加产量,同时需求侧也会因为价格下降而减少购买量,直到市场达到新的均衡。

在市场经济中,价格发挥着调整生产与消费的关系。套到产能过剩的问题上,产能过剩应该会带来价格下降,由此来引导供给侧去库存、去产能、降低供给。但我们没有看到这样的事情发生,相反,我们看到的是长时间的产能过剩与价格虽然低迷但没有出现较大幅度下降。

这就引出了第二个问题。是什么因素在阻碍价格发挥作用?实际上,在笔者看来,产能过剩的背后是一个刚性成本无法调整的问题。换句话说,产能过剩意味着大量的产品以成本价都卖不出去。过剩的产能不能及时按照市场规律加以清除,企业生产成本无法下降,价格却又没有大幅度的下降,社会对各行业产品的需求因为价格依然高企(特别是和国外同类商品相比)而没有大幅上升,结果价格调节供需的作用被削弱。

哪些刚性成本?

前文笔者已经述及了产能背后的问题在于生产成本无法有效降低,下面我们来看看到底哪些生产要素的成本难以调整。

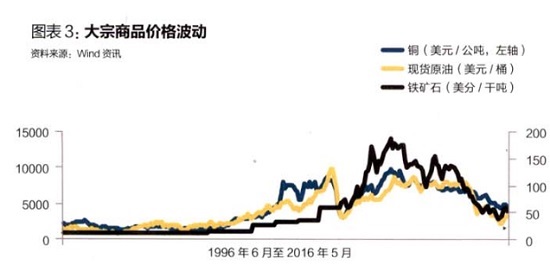

首先,大宗商品价格。近年来,包括石油在内的大宗商品出现了价格大幅度的下滑(图表3),这对中国企业的运营无疑是一个巨大的利好。企业对能源和原材料的需求经常存在短期刚性的特点。举例来说,石油价格上升导致航空燃油价格上升,航空公司的运营成本无疑会升高,但在短期内,航空公司很难通过快速减少航班来降低成本。现在大宗商品价格大幅下滑,笔者认为中国企业应该抓住这个机会尽快消除产能过剩。假如未来大宗商品价格重新上涨,那么届时调整的难度也必将上升。

从长期来看,笔者认为作为生产资料之一的大宗商品不存在刚性成本无法调整的问题,但其它的生产资料——土地、人力和资本——或多或少地存在刚性成本难以调整的问题。这三大生产资料,虽然各有特性,不能一视同仁,但和大宗商品相比也有一个重要的共同特征,即它们都是非贸易品,跨境流动都或多或少的受到制约。土地,受制于自然限制,即便是可以进行产权交易而易主,但也不能改变其地理位置。人力,受制于移民政策和劳工法规,跨国流动相当困难;在我国户籍、社保和教育等体制安排下,在大陆境内跨省跨市流动都会碰壁或受阻。与国企相比,中小民营企业在为员工申请户籍迁移等方面也处于弱势地位。资本在大陆境内的流动已经相当通畅,但出入境还受到资本管制的限制。另外,由于体制上的原因,信贷市场和银行机构相信国企和大型企业有“刚性兑付”的预算软约束,因此机构和审批信贷的负责人一般认为他们为中小民营企业融资必须承担更高的违约风险和个人连带责任。民营企业和国企在人力资源市场和资本市场上明显处于不同的地位。

我们先来看看土地市场和土地使用成本。由于中国在土地制度上的一系列安排,土地成为了地方政府重要的财源。土地出让金可以直接增加政府的收入,土地也可以作为抵押品让地方政府去获取贷款。因此,地方政府维护高地价几乎是本能的反应。然而,高地价不仅推高了房价,也推高了企业使用土地、厂房、仓储、商铺和办公楼面等方面的租赁成本,抬高了企业的生产成本,这对企业的长远发展是不利的,而一个国家的经济发展正是由一个个企业的发展构成的。

谈过了土地价格,笔者再来谈谈劳工成本中社保缴费的问题。从某种意义上说,社保是政府向企业和劳动者征收的税,用于支付在职、失业、退休人员及其家属的社会保险和基本生活保障。在一般人的印象中,社保是政府对国民生活的保障,是件大好事,这也是笔者在学术论文中和研讨会上曾经倡导的公共政策改革之一。但假如我们进一步分析,就会发现魔鬼在细节中。社保和其它许多重要的公共政策类似,不是越多越好或越大越好,而是要把握住分寸。太少,最低保障就太低,有损社会公平;太多,缴费负担太重,有损经济效率,因为企业为了减少负担就会减少产出和降低对劳工的需求,最终结果是降低了全社会的实际工资水平(工人每小时工作收入的实际购买力)和消费能力。

也许有人会说,羊毛出在羊身上,社保收集上来的钱最终都会用到国民身上,北欧国家就是重税重福利的代表。但和所有税收一样,社保缴费也会带来价格扭曲,降低经济的运营效率。 即使是高福利的北欧国家,其社保缴费率也是低于中国的。根据清华大学白重恩教授提供的资料,在中国,五险(养老、医疗、失业、生育和工伤五类保险)加起来大概是工资的40%,其中养老缴费率是28%,但北欧国家没有一个超过中国,以瑞典为例,其养老保险的缴费率是18%。

除了土地和社保以外,融资也是一个大问题。

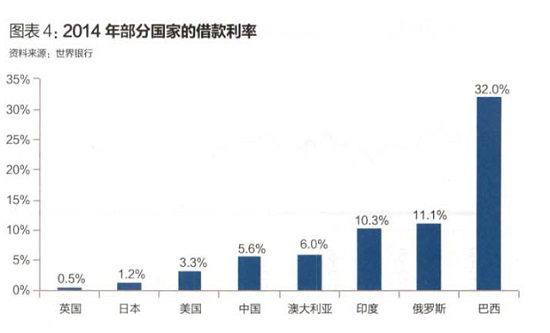

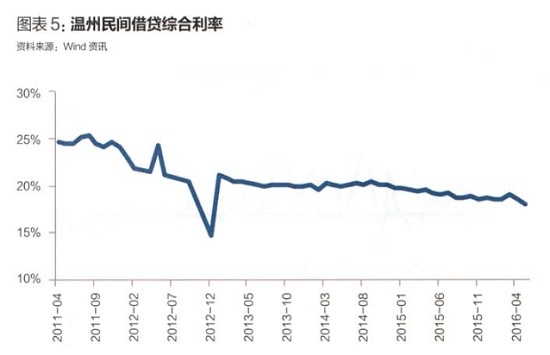

从图表4中可以看到,中国的(官方)借款利率低于巴西、俄罗斯等国,但低于美英日等发达国家,但如果我们看民营企业的边际借贷利率,也就是我国的民间借贷利率(图表5),我们和巴西的差距就大大缩小了。

这是一个难以解释的现象。首先,中国的国内储蓄率接近50%。根据世界银行的数据,公布了2014年国内储蓄率的经济体共有136个,中国名列第3名(49%),仅比澳门(57%)和卡塔尔(58%)低。而在和一些大经济体的对比中,中国的国内储蓄率就有点“高处不胜寒”了(图表6)。

储蓄就是可贷资金的供给,那么有这么多的供给,资金的价格——市场利率——是不是应该便宜点呢?虽然我们不能奢望它成为全球最低,但它也不应该比那些不善于存钱的“友邦们”高出很多吧?当然,好心的朋友们会提醒:是不是还需要看看可贷资金的需求侧?

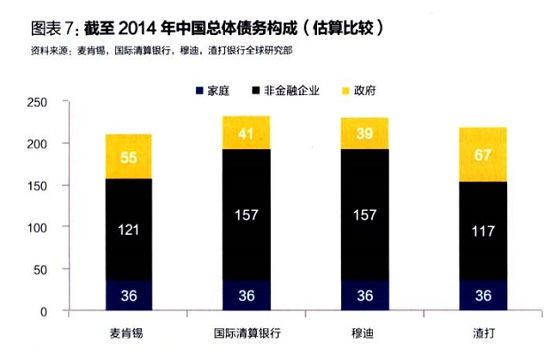

首先,无论是政府,还是居民,其债务率都不高。图表7是国外一些机构对2014年中国债务结构的估算,其数值都是债务总额占GDP的百分比:

然而,企业债务率很高。2016年6月中旬,国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戴维·利普顿(David Lipton)在深圳指出,中国的企业债务总额约占GDP的145%,不管以何种标准来衡量都非常高。也就是说其实我们企业对可贷资金的需求很大,是哪种类型的企业在借钱呢?根据IMF的计算,国有企业约占企业债务的55%。这个比例远远高于其占经济产出的比例——22%。这些企业的盈利能力也远远不及民营企业。

最后,劳动力市场的一些问题也对产能过剩有影响。说实在话,这个问题是存在已久的老大难了,每隔一段时间就会明显发作一次,给经济带来负面影响。实际上这个问题并不复杂,在市场经济中,产能过剩就导致产能缩减,这时候裁员就必不可免。但中国的问题在于,政府出于稳定就业和减少群体性事件等方面的原因,对低效企业不断输血以维持这些企业的就业,国企在这方面表现的尤为明显。

在外力的作用下,很多“僵尸企业”“僵而不死”,存在大量冗员,并且继续生产,结果产能过剩无法缓解。

过去我们经常说中国是“世界工厂”,而成就这种景象的原因在相当程度上是靠着中国企业的低成本劳动力,但经过了多年的发展,中国虽然实现了人均GDP的快速发展,但中国的劳动力成本上升的更快。这方面单位劳动成本(Unit Labour Cost,简称ULC)是一个不错的指标,因为这个指标衡量的是每单位产出所需要的人力投入。下面是经济学人智库(Economist Intelligence Unit ,简称EIU)关于部分国家的ULC数据。很明显,在1997年时,中国的ULC最低,但到了2015年,中国在这些国家中已变为了第一(图表8)。

“未富先贵”

中国近年来发展很快,但与世界先进水平相比,仍有较大的差距。在这种水平上发生金融危机和经济增速显著放缓的国家在近现代史上比比皆是,换句话说,中国未来发展为高收入国家并不是板上钉钉的事情。

实际上,目前市场上已经形成了一些关于经济改革的共识,例如能否打破地方政府对土地的垄断,让土地价格随市场的供需而波动(这很可能会有效的降低地价)。

另外,社保的缴费率那么高,能否降低一点?假如出现窟窿,我们首先可以依靠政府的“节食”来解决问题。根据经济学家王小鲁的研究,2014年,中国政府的固定资产投资是16.4万亿元,占了GDP的1/4。政府的行政管理支出超过财政支出的25%;其次,我们还有庞大的国有资产。根据国资委的数据,截至2015年末,国有企业资产总额为1,192,048.8亿元,所有者权益合计401,378.2亿元。需要注意的是,这些国有企业是不包括金融企业的。根据公开资料显示,截至2014年末,控股多家金融企业的汇金公司,其总资产为31,882.12亿元,所有者权益为30,275.84亿元,净利润为4,978.95亿元,而汇金公司只控制了部分金融企业,中国还有相当部分的金融资产状况未披露。

那么融资成本呢?现在很多国有企业经营效率低下,为了维持其生存,金融机构给予了它们大量的资金,但由于业绩不佳,这些贷款很难被归还。假如这些资金可以更多的分配给效率更高的民企,这不但可以提高增长率,也会提高全要素生产率。

最后是劳动力问题。我们的政府经常希望通过信贷等政策去维持“僵尸企业”的生存,从而稳定就业。实际上,我们完全可以通过完善社保政策去为劳工的生活托底。也就是说,允许企业自由决定其用人政策,同时维持劳工的基本生活水平,打破劳工的“铁饭碗”,但不要让其“碗”里空着。

说一千道一万,笔者认为这些想法的背后有一个实质性的观点,就是改变目前政府和市场的关系。在中国,政府既是市场规则的制定者和各行各业的监管者,又直接拥有大量盈利性企业,很难营造一个公平竞争的市场环境。而且这产生了一个有趣的现象,即中国政府是一个赚钱的政府。

与此同时,发达国家的政府一般是一个亏钱、欠债的政府。因为政府不涉及具体的经济活动,不与民争利,只提供公共服务,所以这种政府表面上看没有中国政府这么光鲜、这么强大,但这非常有利于国民财富的增加、人民生活水平的提高。

因此,笔者认为中国政府在这方面完全可以借鉴发达国家的政府的经验,从微观经济中逐渐淡出,把政府的工作重点转到提供公共服务上。

总而言之,笔者认为中国有“未富先贵”的危险,但这也没什么可怕的。只要社会各界凝聚共识,共同建设一个有所为、有所不为的政府,以及一个公平有序竞争的市场,那么中国经济的未来一定是一条光明大道。

(作者系长江商学院经济学教授、案例研究中心主任。)

文章来源:《财经》