近年来,中国经济增速持续下滑,2010年国内生产总值(GDP)同比增速为10.6%,到2016年前三季度,这一数值已降至6.7%。由于政府对2016年至2020年的年均GDP增速目标为6.5%以上,因此如何提升或维持经济增速就成了一个需要重点关注的问题。为此,政府出台了诸多政策来实现这一目标。

股市:慢牛变疯牛

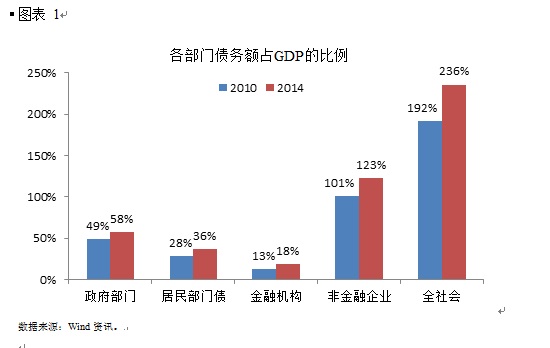

为了抵御2008年的国际金融危机,中国政府从2009年开始实行了大规模的经济刺激计划,其中最重要的政策就是迅速扩大商业银行的放贷规模。但此后中国的GDP增速逐步下滑,投资回报率下降,不少非金融企业陷入财务困境,开始无力按期付息还本,债务问题日益严重(图表 1)。

债务问题与其相关联的库存高企和产能过剩,提高了金融机构进一步放贷的风险,制约了企业的投资意愿,不利于经济增长,因此减轻企业的债务负担就成了一个急需解决的问题。中国的金融体系是以银行为主的间接融资体系,企业继续从银行融资只能升高其债务率,而非降低。假如企业可以通过直接融资的方式从股市中筹集资金,用发行股票获得的资金来置换其对银行的债务,那么这就可以降低企业的负债率。由于中国股市的估值偏高,中小投资者在上市公司中的话语权很低,上市公司分红较少,企业从股市中筹集的资金成本相对较低,因此从降低实际债务额的角度来说,这的确是相当好的权宜之计。

然而,要想提高一级市场的融资额,就必须有一个活跃的二级市场,让更多的投资者进场交易,但当时股市表现非常低迷。上证综指长期徘徊在2000点到3000点之间,有时甚至跌破2000点,在这样的市场中企业是很难用低成本在一级市场中融资的。当然,这也就无法实现用股权融资来降低企业负债率的目标。

为了让股市交易活跃起来,相关部门采取了一系列措施,例如降低融资的客户资金门槛。

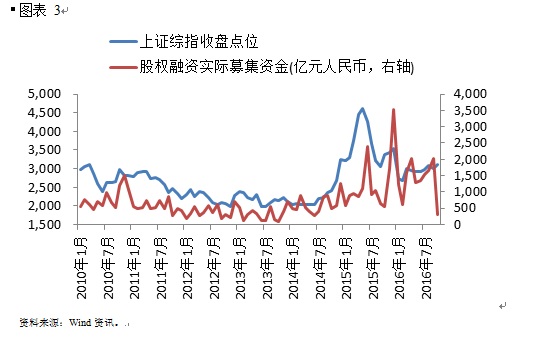

融资制度始于2010年,但其总规模长期处于低位。造成这种现象的主要原因是监管机构对融资所设立的高门槛。根据相关规定,只有达到或超过50万元的客户才有资格进行融资业务,而符合该规定的账户数量占沪深两市股票账户数量的比例很低。2013年4月,中国证监会取消了融资业务窗口指导意见,证券公司可以按照自己的投资者适当性管理制度设定业务门槛。之后,伴随着股价的上涨,融资余额也开始大幅上涨(图表 2)。

又如媒体,尤其是官方媒体的引导性宣传,使得投资者认为政府希望股市上涨,这又为投资者更为激进的买入提供了信心。例如当股市突破4000点时,人民网甚至发表评论《4000点才是牛市的开端》,明确表达了看好后市的观点。

除此以外,还有众多因素对A股的上涨起到了推波助澜的作用。从结果上说,短期内政府的政策成功了,从图表 3中可以看到,股指上升,企业在一级市场上的融资也大幅增加。

然而好景不长,A股的好运在2015年6月结束了,之后股市开始快速下跌。为了遏制股市的下跌,政府采取了诸多政策,包括:一、减少新股发行数和筹资金额;二、引境内外长期资金入市,将合格境外机构投资者的投资额度由800亿美元增至1500亿美元;三、中国证券金融公司的注册资本由240亿元人民币扩大至1000亿元,以向券商的融资融券业务提供资金;四、严惩造谣者,等等。

虽然政府竭尽全力托市,但效果不佳,股指一路下滑,2016年10月28日上证综指仅为3104.27,与2015年6月5178.19的最高值相去甚远。伴随着股指的下跌,企业在一级市场上的融资额也大幅下降,通过股民在股市中加杠杆来降低企业负债率的权宜之计就此偃师息鼓。

大众创业、万众创新

近两年来,GDP增速不断下滑,无论是全社会,还是政府,都认识到过去依靠投资推动经济增长的效果正在下降,未来只能靠提升生产率的方式来获得“有质量”的增长。在如何提高生产率的问题上,创业和创新逐渐进入了政府的眼中。很快,在政府的大力推动下,创业和创新成为了全社会的流行语。

在2015年3月的政府工作报告中,有13次提到创业,有38次提到创新,而整个政府工作报告仅有约1.8万字。政府不断强调大众创业、万众创新(下文简称“创创”)的重要性。

在政府看来,“当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,加快实施创新驱动发展战略……推动大众创业、万众创新。这既可以扩大就业、增加居民收入,又有利于促进社会纵向流动和公平正义……打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务‘双引擎’,推动发展调速不减势、量增质更优,实现中国经济提质增效升级”。

换句话说,在传统经济增长动力下滑的情况下,政府希望培养“创创”接棒,扩大就业、增加居民收入、优化经济结构,“创创”肩负着推动结构性改革的重任。

实际上,早在2014年开始,整个社会就出现了一股强大的创业潮,政府的宣传使之进一步强化。在移动互联网思维万能论、90后创业热、注册资本不用实缴、千家孵化器护航等因素的刺激下,创业变成了一种时髦。对于风险投资(VC)和私募股权基金(PE)来说,其风险偏好大幅上升,“宁可投错,不可错过”的思想占据了主导地位。

然而,从2015年下半年开始,A股大跌,由此造成的寒潮很快波及到创业市场。大量VC和PE开始收缩战线,创业市场的融资难度骤然上升。对于很多以烧钱为主、缺乏收入的公司,倒闭潮不断蔓延。

实际上,“创创”是一种不确定性非常高的经济活动。“创创”和投资者一哄而上的潮流形成的只是泡沫,而只要是泡沫就会破灭。从国际经验来看,成功的“创创”有赖于在特定的区域经济中形成良好的创业创新生态环境和发达的资本市场,中国目前在北京中关村和深圳已经形成了良好的“创创”生态环境。虽然国内的资本市场对于支持创业还有待进一步发展,但境外的资本市场和机构已经成功的为中国互联网创新企业提供了多层次多方位的业务支持和服务,所以“创创”在中国有成功的土壤和各种必要的生态要素。但各地各级政府在全国范围内大力度推动“创创”,却很可能吹起新的泡沫,起到拔苗助长的效用。换句话说,“创创”必定是中国经济长期增长的一个有力引擎,但它在短期内还远远无法完成推动经济结构性改革的重任。

房地产去库存

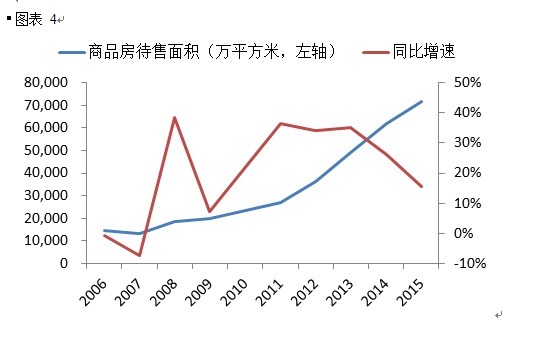

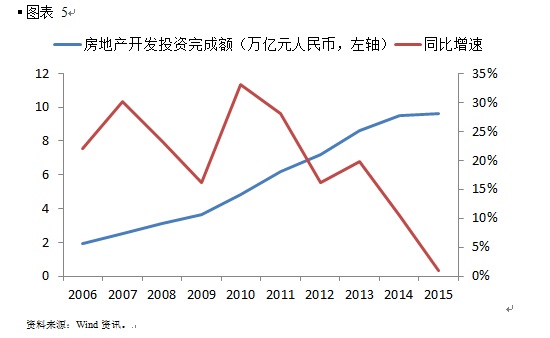

自2011年以来,商品房待售面积迅速上升(图表 4),库存加大,房地产投资下滑(图表 5)。房地产行业的产值本身在GDP中的占比较高,如果再计算上下游的钢铁、水泥和家装等行业,市场认为其在GDP中的占比约20%。从经济增长的角度来说,这是一个至关重要的影响因素。

资料来源:Wind资讯。

由于房地产在经济增长中举足轻重的作用,因此在2014年,政府开始考虑解除之前限制房价上涨的种种措施,“去库存”成了一个新的口号。

在2014年7月11日的住建部城乡建设工作会议上,新任部长陈政高就完善房地产政策提出了三点落实意见,排在首位的就是“千方百计去库存”。从那时起,“去库存”就取代“调房价”,成为了楼市的新主题。

在2015年底的中央经济工作会议上,决策者将化解房地产库存列为了2016年的五大任务之一,而实现这一目标的措施包括“取消过时的限制性措施”。

随着国家政策方向的转变,政府推出了多项有利于房地产行业发展的政策。例如2016年2月2日,央行和银监会发出通知,规定在不实施限购的城市,居民首套房贷首付比例最低可执行20%的标准。2008年国际金融危机爆发后,政府为了稳定经济曾将最低首付款比例调整为20%,这次的房贷新政将最低首付比例拉回至了2008年的水平,由此可见政府刺激房地产发展的力度之大。

又如2016年2月19日,政府发布政策称从2月22日起,房地产交易环节契税、营业税全面下调。

政策方向的变化迅速引起了市场的变化。虽然这些新政大部分都将一线城市排除在外,但政策还是迅速改变了人们对房价的预期,一线城市的房屋交易立刻升温,房价大幅上涨。除了一些一线城市之外,部分二线城市的房价也不断上升,南京、合肥和厦门等地的房价屡创新高。

由于房价的上涨速度远超各方意料,因此政府迅即扭转之前的政策,在一些房价上涨较快的城市重新推出了限制价格上升的政策。例如8月11日苏州出台限购政策,对于非本市户籍居民家庭限购2套住房,且购买第二套住房时应提供2年内在苏州市区累计缴纳1年及以上个税或社保的证明。

事实再一次证明,政府希望通过房地产来拉动经济增长的策略再次陷入僵局,“一放就涨,越调越涨”的局面毫无改善。

从控制经济到拨乱反正

从2014年至今,政府维护经济增速的压力日益增长,为此政府想了很多办法,也试了很多办法,关于股市、“创创”和房地产的新政都是在这种情况下出台的。然而,这些措施均属权宜之计类的短期政策,主要是为了解燃眉之急。这些政策在制定的时候目标是非常清楚的,在一段时间内也达成了这些目标,但这些政策最终要么是乏善无力,要么就是摁下葫芦浮起瓢,负面影响迅速超过正面影响。为什么这些针对性强、措施有力的政策,最终会落到如此下场呢?这个问题的答案较为复杂,但历史的经验可以给我们一些启发,下面我们来看看建国初期中国经济发展的一些特点和后果。

1949年10月1日新中国成立,1950年6月25日朝鲜战争爆发,也就是说新中国成立不到9个月,邻国就爆发了大规模战争。当时中国百废待兴,国力孱弱,但中国领导人最终决定出兵朝鲜对抗以美国为首的联合国军。在战争早期,联合国军拥有明显的优势火力,中国军队伤亡很大,因此中国开始向苏联寻求先进的武器装备。

苏联答应了中国的要求,开始逐步给予中国所急需的武器装备。截至1954年,解放军用苏制武器及仿制品装备了106个步兵师、18个地面炮兵师、8个高炮师、3个坦克师和23个航空兵师。另外,在第一个五年计划(1953年至1957年)期间,在苏联的帮助下,中国建设了150个重点工业项目。但这些东西都不是无偿的,中国需要为此向苏联偿还贷款。关于中国到底向苏联偿还了多少债务,各方有不同的数字,但有一点是共同的,就是债务总额高达数十亿人民币,这给新中国带来了极大的债务负担。

要偿还在朝鲜战争中购买苏联武器的贷款,要进口机器以实现工业化,中国就需要出口更多的农产品来筹集资金。除此以外,工业化需要更多的工人,而要养活这些城里的工人,也需要更多的粮食。

建国后虽然粮食产量增加,但需求增加的更快。1953年,需要国家供应商品粮的人口为24788万人,需要商品粮总数为659亿斤,此外还有军粮和出口粮食。1953年,国家征购粮食721亿斤,和1952年相比,产量只增加1.44%,而征购数量却提高了20.1%,征粮遇到了很大困难。

当时农民只愿意在吃饱的情况下才将粮食卖给国家,而且当时还有粮商,有粮食市场,国家采购粮食需要在市场上竞争,因此如何从农民那里获得更多的粮食就成了政府的一大心病。为了实现这一目标,从1953年12月开始,中央政府实行了对粮食的统购统销。

所谓统购统销就是借助政权的强制力量,农民生产的粮食全部卖给国家,全社会所需要的粮食全部由国家供应,农民自己食用的数量和品种也得由国家批准后才能留下。与此同时,所有收购量和供应量,收购标准和供应标准,收购价格和供应价格等,都必须由中央统一规定或经中央批准。这等于取消了粮食市场,将农产品的生产和消费全部控制在政府手中。

统购统销在征粮问题上取得了立竿见影的效果,掌握在国家手中的粮食大量增加。不过在全国实行统购统销有一个障碍,就是征购成本高。当时全国自耕农户有一亿几千万户,国家直接向一家一户征购粮食非常麻烦,成本很高。于是,政府决定把分散的农户组成合作社,这将大幅降低政府征粮的成本。从这个意义上说,农业集体化是统购统销的自然要求。

1957年,受赫鲁晓夫提出15年赶上和超过美国的刺激,毛泽东提出钢铁产量要在15年内赶上英国。1958年,毛泽东又提出了“十五年超英,二十年赶美”的口号。为了实现这一目标,国家进一步控制了经济,将生产队整合成规模更大的人民公社,并提高了从农民手中征粮的比例。

然而,这些政策最终导致了粮食产量的大幅下降,农村出现了大量因饥饿而致死的现象。面对这样的局面,以毛泽东为首的最高决策层不得不在政策上“向后退”,放松了对经济的控制。

饥荒过后,国家再次恢复了对经济的控制,只不过强度不像之前那么大,这种情形一直维持到改革开放。1978年邓小平等改革派上台,拨乱反正,大幅修改了之前的政策。国家放松了对经济的控制,允许农民包产到户,允许私营经济发展,改革国有企业,放弃输出革命的政策,改为打开国门,与外界加强交流,吸引外资。由此开辟了中国经济长期高速增长的历史。

从这段历史中我们可以看到,基于一些现实的原因,新中国逐步取消了市场和私有经济,代之以国有和计划经济。这不但是出于意识形态的考虑,更是出于经济发展的需要。偿还债务、进口机器需要农产品,国家无法在存在市场的情况下获取足够的粮食,因此取消了粮食市场,代之以统购统销。之后由于经济目标一再上提,农民负担不断加重,最终导致发生饥荒。饥荒迫使政策有所放松,但国家很快又重新控制了经济,结果国民经济长期凋敝,人民生活水平停滞。在这样的体制下,决策来自高层,一级一级下压,底层信息很难传到高层。在这样的情形下,如何贯彻政策目标是最重要的,而根据实际情况修改政策目标则是很难的。高层不切实际的目标再加上有效的执行,最后带来的是灾难。所以邓小平同志的伟大之处就在于他明白这种体制的缺点,提出要解放思想,拨乱反正,在经济政策上“大倒退”,放松了国家对经济的控制。

结构改革不能再拖

从上文的例子出发,我们可以看到,今天决策层的政策目标都是好的,比如维护股市稳定,但当这种目标违反经济规律时,越好的执行力只能带来越糟糕的后果。我们为了维持经济的短期增长,希望股市去为企业减负,结果吹出了泡沫,泡沫破灭后一切打回原形,国家队入场也没有改变最终的格局;希望“创创”带来新经济,助力经济转型,但“创创”是一个不确定性很高的经济活动,政府的宣导最后只是推动了“创创”带来的泡沫;房地产一直是中国政府的心病,下跌的时候害怕影响经济增长,上涨的时候害怕民众抱怨并产生金融风险,结果政策不停的摇摆,房价越调越高,政策最终起到的作用就是干扰市场的正常运行。

实际上,股市、“创创”和房地产的新政都可能在短期内推动经济增长,但长期效果存疑。对中国经济来说,真正需要做的是直面困难、对核心领域施行破釜沉舟式的手术。比如说中国存在大量“僵尸企业”,这些企业半死不活,占用了大量的社会资源,收益却很低。对于这些企业,继续向其输血只能进一步危害经济发展,因此我们需要制定方案处理这些企业,该重组的重组,该破产的破产,将其占用的珍贵资源转移给那些效率高的企业。

又如土地制度。现在土地供应掌握在地方政府手中,地方政府普遍采用减少供应的方式来抬高房价,结果这导致企业的运行成本升高,而且降低了居民的可支配收入。

再来看城市化的政策。中央政府有两个关于城市化的政策在具体执行细则上值得商榷。一是18亿亩红线政策,二是对大城市人口的控制。18亿亩红线政策指的是全国耕地需保留在18亿亩以上,这个指标是分散到各地去执行的,结果一线城市也被要求保留一定量的耕地,例如北京的耕地保有量为166万亩,北京的建设用地总规模为558万亩,假如将耕地全部转化为建设用地,那么北京的建设用地总规模将增加约23%。大城市的土地寸土寸金,耕地的产出价值很低,我们一方面喊北京的房价高,另一方面却禁止附近的土地入市,这是不是有点作茧自缚?

还有就是对大城市人口的严控。现在从中央到地方都认为应该想办法缓解大城市病,但在政策执行中采取严控大城市人口的措施,还应该考虑中国一线城市进一步扩大规模所能带来的正面的集聚效益:大城市有更大的规模,交易成本更低,所以经济更发达,居民收入更高。从国际经验来看,人口向大城市流动是一个普遍的趋势。我们人为的去限制一线城市的发展,一不小心就有可能给中国最有活力经济圈的发展“添堵。”现在很多城市病的原因,有多少是规划和城市城际基础设施还不到位造成的,有多少是人口增长造成的?希望专家学者们能拿出实证分析。

结构改革还有很多方面的内容,但这些方面的改革都是硬骨头,没有壮士断腕的决心是很难推进的。不过好消息是这些改革可以有效提升生产率,让中国摆脱目前这种为了短期增长四处出击而又效果不佳的尴尬局面。

实际上,未来的结构改革在很大程度上还是要继续贯彻邓小平的拨乱反正,坚定不移地执行党中央十八届三中全会深化改革的决议,让市场在资源配置中发挥决定性的作用。假如我们能做到这点,那么未来的中国经济仍将大有前途。

(作者系长江商学院经济学教授、案例研究中心主任)

文章来源:《财经》